試論檔案、檔案利用,以及學者的位置 ──寫給年輕的歷史人

試論檔案、檔案利用,以及學者的位置

──寫給年輕的歷史人

周婉窈

(文長慎入,但歡迎年輕的歷史人和關心轉型正義的朋友耐心讀完)

幾週前因為國防部保密局臺灣站二二八檔案引起諸多討論,尤其牽涉到檔案如何開放以及研究者──尤其是「歷史人」──的角色問題,同學在課堂上問我:現在有兩派說法,一派認為檔案需要學者解讀研究後才能公開,一派則認為做此主張是學者的傲慢,到底哪派講法才對?學生希望我能解惑,為此我花了很多時間回答這個問題,最近看到《想想》刊登東生的文章〈何謂檔案開放?兼論其迷思〉(2016/04/03),切中要點,很值得一讀,在此就不重述其內容了。不過,我們的社會對檔案公開(開放利用)還不是很有概念,此外,若干歷史系學生和研究者(本文統稱「歷史人」)顯然也欠缺獨立的檔案觀念,將檔案和「珍貴史料」混為一談,因此,檔案開放利用的準則到底怎樣,還是有必要進一步釐清;尤其此刻,我們社會正殷切期盼轉型正義能落實,而轉型正義就直接牽涉到檔案及其利用,萬萬含混不得。但願此文有助於國人了解檔案開放的重要性及其利用的規範。

一、檔案開放利用的通則

這件事剛起來時,Ptt就出現有一種說法,認為「檔案開放」就是掃瞄,放到網路上供大家瀏覽,然後對此一作法(或主張)大肆批評。這實在是個大誤解,一般國家的當代檔案有一定的開放程序,很少直接掃瞄文件放網路上供大眾下載。當然,比較古早的檔案是有這種作法,例如,日本的「国立公文書館 アジア歴史資料センター」就是任何國家的人都可直接上網去下載。當代檔案依規定須開放(如三十年後)時,就須開放給公眾利用,但並不是掃瞄放網路上,而是訂定民眾申請閱覽的程序;保管單位提供檔案目錄是責無旁貸的最首要的工作。

國家檔案開放最重要的原則是:可入手性(accessibility),以及無差別性(indiscrimination)。可入手性,指檔案要能讓一般人很容易入手,在當代就是要能在網路上查得到目錄(在網路發達的臺灣,這是我國的標準),退一步說,即使不po上網,也要在館中備有一般人很容易翻查的目錄,並廣為周知。無差別性,指只要符合規定,國家無法拒絕民眾申請查閱已開放的檔案,它必須是「蒙著眼睛」的公平使者,不會因為申請人的身分地位而給予差別待遇。如果檔案開放的對象不得不分類別(如政治案件之受害人/家屬等,相對於其他民眾),在同一類別中,也必須一律平等。

檔案開放利用已經是現代民主自由國家的日常實踐,也是判定是否為「資訊暢達社會」(informed society)的重要指標。在此讓我們先「取法乎上」看看國際通則,然後回頭看我們臺灣怎麼做。International Council on Archives (ICA;國際檔案理事會)是國際的非政府組織,成立於1948年,宗旨在於促進全球檔案的保存、管理與利用,以及檔案工作者的相互合作。ICA曾於1994至2008年之間公布四套檔案著錄標準。2012年公布了「檔案利用原則」(Principles of Access to Archives),列出十項原則。這是ICA從2010年開始的工作,由國際檔案界代表性人士組成工作小組,經過多次會議,並廣納相關組織的建議,最後在ICA網址公布草案,徵求網路意見(2011/08-2012/02),再修訂而成,過程相當嚴謹。第一項原則開宗明義主張:「公眾有權利利用公共機構的檔案。公共和私人組織都應該盡可能最大幅度地開放檔案。」(The public has the right to archives of public bodies. Both public and private entities should open their archives to the greatest extent possible.)每項原則之下附有說明(commentary)。我個人仔細閱讀每一項原則及其說明,對其層次分明與思考細密,印象深刻。限於篇幅,無法一一列舉分析,有興趣者可直接點閱;該文件有中文翻譯。

上述「檔案利用原則」,在精神上總括來說是:利用(access)求其最大幅度,限制(restriction)則取其最小。因此,檔案保管機構應該向公眾廣為告知館藏信息,最首要莫過於提供檢索工具(這裡預設了現代電腦科技的輔助)。法定能公開的檔案就要公開,對於有所限制的檔案,也要很清楚地公布其限制之原因、規定和期限;只要限制一解除就要開放。有些細節是很周到的,例如檔案工作者必須熟悉未開放的檔案,「以便進行分析、保護、整理和著錄,使人們知道這些檔案的存在和限制利用的原因。這些檔案工作有助於避免檔案被毀,或被有意或無意地遺忘,也有助於確保檔案的完整性。」也就是說,如果尚未開放的檔案,檔案工作者不熟諳它的存在,它若被銷毀,也沒人知道。

在隱私權方面,主要是要遵守各項相關法律的規定,在此就不細說;不過,人權侵害案的受害者有權看到涉及他本人的檔案,即使是不對公眾開放的檔案。ICA的這套原則非常強調檔案公開利用的公平和公正性。如果一件不開放的檔案,在審閱後提供給一位公民利用,那麼,它也應在同樣的規定和條件下,提供給其他社會成員。

在ICA緊密相扣的十項原則中,完全看不到「學者解讀研究後才能開放」的主張。這樣的主張,真可說恰恰違反檔案利用原則,是完全站在對立面的思維。

那麼,在臺灣談檔案開放,也沒標準可循嗎?當然有,我們可以拿國家發展委員會檔案管理局(以下略稱檔案局)的作業程序作為參照點;它還有改善的空間,但基本上有遵循檔案利用的大原則,即可入手性和無差別性。近日網路上一直在猛打「掃瞄放網路式的檔案開放」,只能說弄一個稻草人來打靶。如果大家能親自去利用檔案局的檔案,就會知道當代的檔案開放(利用/運用/應用)不是這麼一回事。

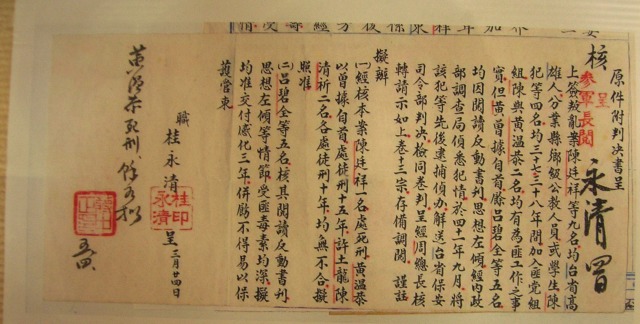

圖一 蔣介石將黃溫恭的15年徒刑改為死刑。在戒嚴時期,政治犯依法須被交付軍事審判,即使非現役軍人;而軍事審判的結果則須上呈軍事長官核定與覆議。即使如此,再怎樣,都沒有任何法律允許蔣介石直接在判決書上改刑期,但他就這樣做了!

如果國際檔案理事會的原則離我們太遠,標準太高,那麼,我們拿本國檔案局的調閱程序來檢視臺史所的保密局臺灣站檔案,就可以知道到底算不算有開放。在4月8日以前,臺史所網頁上是完全查不到保密局檔案的任何目錄或說明。這批檔案是國防部保密局檔案,是道地的公家檔案(姑不論它如何流落民間),且用公家錢購買,其中六成檔案明年就滿七十年,實在沒理由不開放給民眾利用。如果不開放,也應述明理由,並清楚告知社會大眾何時會開放利用。4月8日臺史所宣布可上網檢索,距離臺史所2008年4月購入這批檔案,足足八年,已錯失了多少檔案多方利用的可能性呢?有年輕歷史人說,檔案就在臺史所,每個人都可以來看。這樣的說法,是對檔案開放欠缺正確的觀念。請試想:如果有一位住在中南部(這批檔案有不少苦主在中南部)的受害人家屬聽聞有這批資料,想看看這些檔案有無親人相關訊息,他要如何入手呢?一般想利用的公眾呢?希望經過這件事之後,社會大眾(尤其歷史人),對檔案開放有基本的認識,並堅持行使/捍衛自己/他人的權利。

從檔案利用的角度來看,臺史所固然將目錄放到網頁了,但很可能還是欠缺必要的人力和專業管理──檔案個資的審理工作很需要經過訓練的人力。而且,目前檔案局審理過後的檔案是可以影印或製成CD的,臺史所則只能手抄──利用方式相對落伍。因此,理想上,這批檔案最好能彙整到檔案局的檔案中,以廣利用。檔案局將該批檔案數位化後,納入該局資料庫,開放民眾利用;原件仍可歸臺史所保管,但必要時必須提供原件,以供調閱。

二、歷史人解讀史料的優勢與局限

關於檔案是否要經學者解讀研究後開放才不會引起誤解的說法,東生先生在上述文章已經指出其謬誤,以及該宣稱無法落實的窘境。我認為,一些歷史人做此主張,主要是無法區分檔案和所謂「珍貴史料」在屬性上的不同。檔案,如前所述,須讓公眾依其各自的需求和目的予以利用,它們當中的一部分,在歷史研究者看來,可能是珍貴史料,那麼,研究者可以申請來研究,但不管怎樣,它仍是檔案,當然就要回歸檔案的管理和利用方式了。

保密局臺灣站二二八檔案,任何具有「歷史嗅覺」的研究者聽到,一定會認為是珍貴史料,趨之若鶩。我認為臺史所能花錢花力氣買下來,避免這批檔案散落在民間,實在立下了大功勞。但是,它畢竟是公家檔案,理當在整理好目錄後開放給國人利用,然後同時進行解讀工作。這原本是同時可做的事,卻變成須先解讀才能開放。請大家切記:這些學者眼中的珍貴史料,可仍是我們國家的檔案喔。希望將來若政府能買回目前流落民間的檔案,務必以高標準予以開放,供民眾利用。

如前所述,國際上並沒有檔案要經學者解讀後才開放的作法。如果是「政治檔案」,比較敏感,似乎也沒前例,頂多根據「法」的要求,遮蓋或隱蔽一些地方。究實而言,學者並非全能全知,他感興趣的,甚至能力所及,也只能涵蓋檔案諸多面相的一小部分。那些監控資料,若涉及有名人士,還有可能判定某些內容的真假,但也非全部;若遇到無名小卒,或地方型人物,再怎麼研究,就是無法判定箇中真假,所以,學者解讀後才開放,實在說不通。

其實,在ICA「檔案利用原則」第六項原則的說明中,主張在人權侵害案中,每個人有權知道他的名字是否出現在國家檔案中,若有,他有權提出一份質疑其可信度(to challenge the validity of the information)的陳述(a statement)給該當機構,每當有人要利用有他的名字的檔案時,檔案工作者必須將這份陳述一併附上。具體來理解,也就是說,如果我被監控(大學時我恰恰被一位同學監控),我有權在因監控我而產生的檔案中附上我自己的聲明,此後每次有人調閱我的檔案,都會同時看到我的聲明。這是非常細膩的作法,我想我們離那個目標還很遠,但不管怎樣,這種事情,不是由研究者來做,也不是研究者可以做到的。在檔案利用中,「及時性」也非常重要。ICA第五項原則的說明有言:“just, fair and timely access to archives without discrimination”。臺灣早期政治檔案的當事人,大都已不在人間,無法提出這樣的聲明,只能付之闕如了。就此而言,檔案能越早開放越好。

此外,我認為學者最好避免過度擔憂民眾,人們對於監控資料的內容,通常不會信以為真。如果檔案以正規的開放方式來處理,會去申請調閱的大抵以相關人士(當事人、家屬等)和研究者居多,他們自會判讀,而且因為讀者比較特定,造成「二度傷害」的情況有限,反而今天若將檔案通通印出來,然後詳加註解,卻無法釐清當事人被指控的「罪形罪狀」,那麼,豈不擴大了二度傷害?例如,臺史所出版的保密局檔案第一冊頁371-374的兩個文件,是報告北港「暴首」A和B等,斗六「暴民」C(醫生)的「行徑」,解讀的學者對此毫無釐清;對三位「暴首」和「暴民」只註解了C,但其內容也只是C的簡單履歷,後來怎樣也沒交代。各位可能注意到,我用ABC,因為我不想將人名迻錄於此,我想他們的子孫並不想看到被污衊的先人的名字公然寫在這裡。請注意:臺史所出版的書完全不加遮掩。(不遮掩沒關係,但因為有說要釐清,變成做不到時該怎麼辦的問題。)

政治檔案是否需要遮掩隱蔽,我認為還有很大的討論空間,我個人比較傾向於不須特地遮掩。國史館‧文建會出版的《戰後臺灣政治案件 湯守仁案 史料彙編》共二冊(2008),第一冊厚厚五百多頁都是跟蹤監控報告,如果要遮掩,不知從何遮掩起。話說回頭,會讀這厚達數百頁檔案的人,會相信每個字嗎?他不會反過來讀嗎?就像我們以前讀《中央日報》(及其友報)一樣。當然,如何照顧隱私,的確是個大難題,必須遵守相關或特定的法律和規定。

檔案既不須先經學者解讀才開放,那麼,我們歷史人要做什麼?我們有很多事可做、能做,但不是去跟人家說:當代檔案需要我們解讀才不會引起誤解。歷史人的優勢在於解讀比較古早的史料(含檔案)。因為比較古早的史料,是在和當代非常不同的時空脈絡中產生的,語文也可能很不同,這都需要長期的浸潤和培力,才能有相當的掌握。例如,十七世紀有關臺灣的史料,語文和歷史脈絡都很複雜,若沒海洋史的基本知識,很多材料是讀不懂的。清代臺灣當然比較「好讀」一點,但也要看情況,文言文材料和契約文書各有各的難處。降至日治時期,如果要利用臺灣總督府檔案,那當然要經過特別的訓練,不然,連日本近代文言文(近代文語)都不懂,遑論去解讀候文了,而辨讀「崩し字」(kuzushi ji,日文簡寫字/草體/行書)則不只要學會用一籮筐的工具書,多看勤查是不二法門。

臺灣因為歷史發展的斷層嚴重,從十七世紀到二戰結束戰前,史料牽涉到的語文和背景非常複雜,需要專業訓練。這是我們歷史人的優勢,但到了戰後,這個優勢就沒那麼明顯,甚至顯示出歷史人的局限。戰後的史料(含檔案),文字沒那麼複雜(當然跨時代的日文材料,對多數人還是個障礙),檔案的草體字也不會比臺灣總督府的「崩字」難認,也就是說,要用戰後的史料,門檻相對低。這也是戰後研究,有很多人是政治學和社會學出身的緣故。歷史人一方面執著於「太近的歷史不是歷史」,另一方面不習慣「公民社會」材料的紛雜和等值性(相較於古早的菁英文獻),導致對當代課題往往裹足不進。換句話說,在研究戰後歷史上,歷史人並沒有太多的優勢,但只要調整心態,倒可展現史學訓練的本色,反而很有發揮的餘地。

三、戰後歷史,大家一起來努力!

今天這個紛擾,我認為起源於戰後臺灣歷史學界沒有檔案觀念,只有「珍貴史料」的觀念。此話怎說?

戰後臺灣的歷史學是由中國架接而來的,中國史學欠缺檔案觀念,首重「編纂」,只要編好史書,檔案就可棄置,這是中國歷史進程那麼久,卻鮮少保存政府檔案的原因。中央研究院歷史語言研究所珍貴無比的「內閣大庫檔案」,不也差一點成了紙廠的「還魂紙」,幸好被搶救下來。在臺灣歷史上,荷蘭東印度公司留有VOC檔案,日本殖民政府留下臺灣總督府檔案,這是因為荷蘭人和日本人都有檔案觀念,清代臺灣留下的檔案很少,戰後在黨國統治下,國家檔案都可帶回家,解嚴後諸多機構爭相焚燬檔案,可見其一斑。至於將日治時期各個學校原本收藏的校史檔案當垃圾清掉,實在太令人傷心而不想去想,而那被整批銷毀的日治時期土地申告書,更讓人提不起力氣去提了。那些已焚燬的,無從救回來,但我們可以開始呼籲社會大眾重視檔案,保存各式各樣的檔案。檔案的保存和利用,是為了今天以及未來世代的「自我了解」。歷史學界更應該了解檔案和史料是兩組不同的概念,文件本身可以重疊,但操作上不能混同。

由於黨國不重視檔案,甚至毀棄檔案,導致我們今天要研究戰後臺灣,有很多地方可能一片「空白」。不過,戰後檔案可能還有很多散在民間,或藏在某個政府機構的某個角落,這些公家檔案,新政府應以國家之力全力收購或徵集。我們前面提到的ICA檔案利用原則第一條明言:「公共和私人組織都應該盡可能最大幅度地開放檔案。」關於私人組織(private entities)檔案開放利用的問題,比較複雜,容我略過不談,我倒是很同意政大圖書資訊與檔案學研究所薛理桂教授的主張:中國國民黨黨史館的檔案應移轉至檔案管理局。由於中華民國政府有很長的一段時期黨國不分、以黨領政,所以在這樣的情況下產生的檔案應該算是公家檔案,但目前藏於中國國民黨黨史館,該館隸屬「民間團體」中國國民黨,算是私人機構,如薛教授所指出,「其管理並未受到『政府資訊公開法』的約束,

也不受『檔案法』的約束,因而哪些檔案或文件可以公開,哪些不對外公開,都是該館內部作業,無法受到公評與約束,更遑論對民眾全部公開與提供使用。」他呼籲該黨洪主席展現魄力,「主動將國民黨自一九四九年以前從大陸攜帶來臺的檔案與黨國大老的相關文件,都能夠全數移轉至檔案管理局,成為國有財產,讓全民都能夠自由閱覽這批檔案。」(薛理桂,〈國民黨檔案應移轉至檔案管理局〉,《自由時報‧自由廣場》,2016/04/07)如果該黨史館的檔案能彙整到檔案管理局,加上國營企業和前國營企業檔案,以及各地地方檔案等等……,那真是社會之幸、國家之幸!

如果藏在各個公私角落的具有公共性質的檔案都能開放利用,相信數量很驚人,一定能大大增進我們對自己/社群的了解。研究當代歷史,由於材料非常多元,公私檔案龐雜,非常需要投入大量的人力和精力。在這裡,我看到我們歷史系學生可以發揮的地方。

如前所述,戰後臺灣史,就史料而言,門檻相對低,它不像日治臺灣史或中國古代、中古史,要有長期的培訓過程,不然很難入手,甚至看不懂材料。這是說,如果你已具備史學的訓練,那麼,當你運用當代材料(含檔案)時,你將相對容易進入情況,若能在細膩的解讀、敏銳的觀察之外,帶入結構性的了解和分析,應該可以做出很不錯的戰後臺灣史研究。

我們說「戰後臺灣」是指1945年以後到當代,那麼最遠的時間點距離現在已經七十年了。其實一點都不近,尤其等你「出師」後,大約又過了二十年,已達九十年,怎能說很近呢?我很希望歷史系學生,不管你是否研究臺灣史、中國史,或其他地方的歷史,可以抽一部分氣力來嘗試研究戰後臺灣史。三一八之後,有不少歷史系研究生對自己的歷史產生興趣,但又好像有點裹足不前。我認為,首先要打破「太近的歷史不是歷史」的迷思,其次,就是要跨出第一步,這和你的其他領域的研究並不衝突──戰後臺灣史可當另一個領域啊。

戰後臺灣有很多可以研究的課題。光就二二八和白色恐怖來說,研究還是相當少,例如湯守仁案(含高一生、林瑞昌等十餘人),那麼重大的事件,影響非常深遠,到現在看來看去還是那幾篇文章,而其中六位原住民菁英於1954年被處決,距今已六十二年!另外,關於二二八和白色恐怖的家屬部分,我們的了解非常欠缺。我認為將來其實還有個大課題要深入研究,也就是加害人和共犯集團的問題。有些輪廓已經浮現,但需要大規模的研究。此外,戰後黨國在島嶼布下那麼龐大嚴密的監控網,投入的人力財力(納稅人的錢)何其多,這到底對我們的社會造成怎樣的影響?我們可能還活在它延續不斷的惡效果中。這些都亟待研究。研究國家暴力對人民的斲傷,無法挽救過去已喪生和犧牲的人,只能還一個公道,最實際的受益者終究是當代和未來的世代,因為我們是在前人的血和傷痛之上確立並鞏固了民主、自由、人權等核心價值。

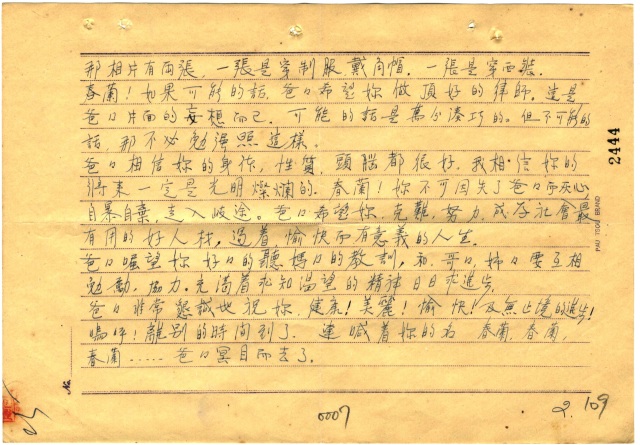

圖二 夾在檔案卷宗中超過半世紀的遺書:黃溫恭給妻子的遺書(其中一葉)。如果不是檔案開放利用,黃溫恭的五封遺書不會在2008年被外孫女張旖容發現。黃溫恭於1953年被處決,已事隔55年!然後家屬爭取三年,才在2011年取回遺書原件。

美國的當代史研究非常強,投入的人力非常巨大。研究當代美國史,當然必要大量利用檔案。研究當代臺灣也是一樣。如果歷史人能因這次保密局檔案風波,而對利用檔案產生興趣,我覺得這是很好的契機。只要你能設法到檔案局搜尋一下,應該可以找到讓你感到「人親土親」的課題,然後想進一步了解。很多檔案,若抽離地方脈絡,是讀不懂的──那可不是文字問題。歷史研究是拼圖,大家一起來,最能有大成果。

結語

我讀臺大時,中國現代史教科書已經寫到1936年的西安事變,那時距西安事變還不到四十年呢,而明年二二八就滿七十年,我們還要繼續等下去嗎?歷史要多老才能算歷史?那些在檔案中只能「被紀錄」(甚至被抹黑)而沒發言機會人,已經凋零殆盡,他們的第二代也已老邁(甚且已過世,如林茂成先生、高菊花女士),我們再不去研究,檔案中聽不到的聲音終將永遠聽不到!年輕的歷史人,請不要相信「太近的歷史不是歷史」,況且它正急速地流逝了,我們連衣角都拉不到了。

過去的史學觀念認為史料就是史學,這雖然是過時的觀念,影響猶在。史料不等同史學,歷史研究需要很多的思考和分析,在當代尤其需要「人間史學」,那種真正進到人群社會去觸摸歷史脈動的研究,那種有人的溫度的研究。 最後,我很期待我們的社會能了解檔案保存和利用,對於建立資訊健全流通的現代社會,至關緊要。在這種了解和關懷中,或許目前位居中央三級機關的檔案管理局能提升到二級機關,改稱國家檔案館,擁有更大的權責,能夠大量徵集政府和民間(公司、個人等)檔案,並有足夠的人力來保存、管理、著錄臺灣公私機構的檔案,以高規格和高標準開放給公眾利用。此時此刻,是所至盼。

圖三 黃溫恭給小女兒春蘭的信(第一葉)。

圖四 黃溫恭給小女兒春蘭的信(第二葉)

(以上四張圖片承蒙張旖容小姐同意作者引用,謹此致上深謝之意。)

基本參考資料:

1、International Council on Archives, Committee on Best Practices and Standards Working Group on Access, “Principles of Access to Archives.” 「檔案利用原則」在pp. 8-11。網頁連結: http://www.ica.org/sites/default/files/ICA_Access-principles_EN.pdf

3、東生,〈何謂檔案開放?兼論其迷思〉,《想想》,2016/04/03:http://www.thinkingtaiwan.com/content/5330

4、薛理桂,〈國民黨檔案應移轉至檔案管理局〉,《自由時報‧自由廣場》,2016/04/07:http://talk.ltn.com.tw/article/paper/976594

5、許雪姬主編,《保密局臺灣站二二八史料彙編(一)》。臺北:中央研究院臺灣史研究所,2015。https://tmantu.wordpress.com/2016/04/16/file/

沒有留言:

張貼留言